登録販売者試験の受験者必見!手引きの変更点をまとめて解説 ~第1章・第2章~【2022年度改定】

目次

登録販売者の手引きの改定時期は?

手引きの改定は、例年、1年~2年に1度おこなわれていますが、平成30年以降は改定のない状態が続いていました。そして令和4年3月、4年ぶりに改定がおこなわれました。久しぶりの改定であったため変更箇所が多く、関連企業ではその対応に追われているようです。

改定箇所については、インターネットで直接確認することができます。以下のリンク先の一番下部にある、「(参考)平成30年3月版からの改正履歴入り」です。変更箇所が、青字と取り消し線で示されています。

参考:厚生労働省 「試験問題作成に関する手引き(令和4年3月)」

手引き改定の対策

試験勉強中に手引きの改定があった場合、以下のような対応が必要です。

改定版のテキストを用意すること

改定版のテキストが発行されるタイミングは、その年の改定量や出版社(著者)の方針などによって異なります。そのため、手引き改定のあった年に「最新の改定版」が発売される場合もあれば、翌年に持ち越される場合もあります。発行が翌年になる場合、発行前に出版社が訂正表(手引きの改定前と改定後で変更となった部分をまとめた表)をホームページに掲載することもあります。

改定版のテキストを入手することがベストではありますが、いつ発行されるか分からないため、持っているテキストが最新の手引きに対応していない場合は、まずインターネットで検索し、出版社から訂正表が出ているかどうかを調べてみましょう。見つからない場合は出版社に問い合わせるのも一案です。

なお、手引き改定のあった年の翌年にテキストを購入する場合は、すでに改定版のテキストが発売されている可能性が高いです。その場合はぜひ最新の手引きに準拠したテキストを購入するようにしましょう。

購入が間に合わない場合は、必ず手書きで訂正すること

訂正表が出ている場合、それに合わせて旧テキストに手作業で書き込んでいくか、訂正表を印刷したものを小さく切り取って、テキストに貼っていくことをおすすめします。この時、該当箇所に付箋を活用すると便利です。

改定版のテキスト販売は待たなくてよい

先述した通り、改定版のテキストの発売時期は出版社によってバラバラです。改定版テキストはあった方が便利ですが、上記のように自分で対策することもできます。必要と思われる方のみ、改定版のテキストを買うようにしましょう。

2022年の改定内容【1章】

それでは、改定があった箇所を具体的に見ていきましょう。文章が追加された箇所と変更された箇所を、赤字で示しています。

医薬品概論 PL法(全文)

| 変更後 | 一般用医薬品として販売される製品は、製造物責任法(平成6年法律第85号。以下「PL法」という。)の対象でもある。PL法は、製造物の欠陥により、人の生命、身体、財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めており、販売した一般用医薬品に明らかな欠陥があった場合などは、PL法の対象となりえることも理解しておく必要がある。 |

|---|

医薬品のリスク評価(一部)

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| 医薬品の効果とリスクは、薬物曝露時間と曝露量との積で表現される用量-反応関係に基づいて評価される。 | 医薬品の効果とリスクは、用量と作用強度の関係(用量-反応関係)に基づいて評価される。 |

健康食品(全文)

| 変更後 |

「薬(医)食同源」という言葉があるように、古くから特定の食品摂取と健康増進の関連は関心を持たれてきた。特に近年では、食品やその成分についての健康増進効果の情報がメディア等を通して大量に発信され、消費者の関心も高い。 健康増進や維持の助けになることが期待されるいわゆる「健康食品」は、あくまで食品であり、医薬品とは法律上区別される。しかしながら、健康食品の中でも国が示す要件を満たす食品「保健機能食品」は、一定の基準のもと健康増進の効果等を表示することが許可された健康食品である。(第4章Ⅱ-3参照)「保健機能食品」には現在、以下の3種類がある。 「特定保健用食品」は、身体の生理機能などに影響を与える保健機能成分を含むもので、個別に(一部は規格基準に従って)特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する国の審査を受け、許可されたものである。 「栄養機能食品」は、身体の健全な成長や発達、健康維持に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)の補給を目的としたもので、国が定めた規格基準に適合したものであれば、その栄養成分の健康機能を表示できる。 「機能性表示食品」は、事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹患していない者の健康維持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するものとして国に届け出さられた商品であるが、特定保健用食品とは異なり国の個別の許可を受けたものではない。いわゆる健康食品は、その多くが摂取しやすいように錠剤やカプセル等の医薬品に類似した形状で販売されている。健康食品においても、誤った使用方法や個々の体質により健康被害を生じた例も報告されている。また、医薬品との相互作用で薬物治療の妨げになることもある。健康食品は、食品であるため、摂取しても安全で害が無いかのようなイメージを強調したものも見られるが、法的にも、また安全性や効果を担保する科学的データの面でも医薬品とは異なることを十分理解しておく必要がある。一般用医薬品の販売時にも健康食品の摂取の有無について確認することは重要で、購入相談者等の健康に関する意識を尊重しつつも、必要があればそれらの摂取についての指導も行うべきである。 |

|---|

セルフメディケーションへの積極的な貢献(全文)

| 変更後 |

急速に少子高齢化が進む中、持続可能な医療制度の構築に向け、医療費の増加やその国民負担の増大を解決し、健康寿命を伸ばすことが日本の大きな課題である。セルフメディケーションの推進は、その課題を解決する重要な活動のひとつであり、地域住民の健康相談を受け、一般用医薬品の販売や必要な時は医療機関の受診を勧める業務は、その推進に欠かせない。セルフメディケーションを的確に推進するためにも、一般用医薬品の販売等を行う登録販売者は、一般用医薬品等に関する正確で最新の知識を常に修得するよう心がけるとともに、薬剤師や医師、看護師など地域医療を支える医療スタッフあるいは行政などとも連携をとって、地域住民の健康維持・増進、生活の質(QOL)の改善・向上などに携わることが望まれる。少子高齢化の進む社会では、地域包括ケアシステムなどに代表されるように、自分、家族、近隣住民、専門家、行政など全ての人たちで協力して個々の住民の健康を維持・増進していくことが求められる。医薬品の販売等に従事する専門家はその中でも重要な情報提供者であり、薬物療法の指導者となることを常に意識して活動することが求められる。 また、平成29年1月からは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、条件を満たした場合にスイッチOTC医薬品の購入の対価について、一定の金額をその年分の総所得金額等から控除するセルフメディケーション税制が導入され、令和4年1月の見直しにより、スイッチOTC医薬品以外にも腰痛や肩こり、風邪やアレルギーの諸症状に対応する一般用医薬品が税制の対象となっている。 |

|---|

不適正な仕様と副作用(一部)

「有害事象」という言葉はすべて削除され、「副作用」に置き換えられました。また、薬の適正使用について追記されました。| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| 不適正な使用と有害事象 | 不適正な使用と副作用 |

| - | また、使用量は指示どおりであっても、便秘や不眠、頭痛など不快な症状が続くために、長期にわたり一般用医薬品をほぼ毎日連用(常習)する事例も見られる。便秘薬や総合感冒薬、解熱鎮痛薬などはその時の不快な症状を抑えるための医薬品であり、長期連用すれば、その症状を抑えていることで重篤な疾患の発見が遅れたり、肝臓や腎臓などの医薬品を代謝する器官を傷めたりする可能性もある。このほか、長期連用により精神的な依存がおこり、使用量が増え、購入するための経済的な負担も大きくなる例も見られる。 |

小児、高齢者への配慮(一部)

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| 医薬品の使用上の注意において、新生児、乳児、幼児、小児という場合には、おおよその目安として、次の年齢区分が用いられている。 乳児:1歳未満、幼児:1歳以上、7歳未満、小児:7歳以上、15歳未満 |

「医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項」(平成29年6月8日付け薬生安発0608第1号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知別添)において、新生児、乳児、幼児、小児という場合には、おおよその目安として、次の年齢区分が用いられている。 新生児:生後4週未満、乳児:生後4週以上、1歳未満、幼児:1歳以上、7歳未満、小児:7歳以上、15歳未満 ただし、一般的に15歳未満を小児とすることもあり、具体的な年齢が明らかな場合は、医薬品の使用上の注意においては、「3歳未満の小児」等と表現される場合がある。 |

医療機関で治療を受けている人等(一部)

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| 購入しようとする医薬品を使用することが想定される人が医療機関で治療を受けている場合には、疾患の程度やその医薬品の種類等に応じて、問題を生じるおそれがあれば使用を避けることができるよう情報提供がなされることが重要である。 | 購入しようとする医薬品を使用することが想定される人が医療機関で治療を受けている場合には、疾患の程度やその医薬品の種類等に応じて、問題を生じるおそれがあれば使用を避けることができるよう情報提供がなされることが重要であり、必要に応じ、いわゆるお薬手帳を活用する必要がある。また、医療機関で治療を受ける際には、使用している一般用医薬品の情報を医療機関の医師や薬局の薬剤師等に伝えるよう購入者等に説明することも重要である。 |

適切な医薬品選択と受診勧奨 ドーピング(全文)

| 変更後 | また、スポーツ競技者については、医薬品使用においてドーピングに注意が必要である。一般用医薬品にも使用すればドーピングに該当する成分を含んだものがあるため、スポーツ競技者から相談があった場合は、専門知識を有する薬剤師などへの確認が必要である。 |

|---|

販売時のコミュニケーション(一部)

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

|

①何のためにその医薬品を購入しようとしているか(購入者側のニーズ、購入の動機) ②その医薬品を使用するのは情報提供を受けている当人か、又はその家族等が想定されるか ③その医薬品を使用する人として、小児や高齢者、妊婦等が想定されるか ④その医薬品を使用する人が医療機関で治療を受けていないか ⑤その医薬品を使用する人が過去にアレルギーや医薬品による副作用等の経験があるか ⑥その医薬品を使用する人が相互作用や飲み合わせで問題を生じるおそれのある他の医薬品や食品を摂取していないか |

①何のためにその医薬品を購入しようとしているか(購入者等のニーズ、購入の動機) ②その医薬品を使用するのは情報提供を受けている当人か、又はその家族等が想定されるか ③その医薬品を使用する人として、小児や高齢者、妊婦等が想定されるか ④その医薬品を使用する人が医療機関で治療を受けていないか ⑤その医薬品を使用する人が過去にアレルギーや医薬品による副作用等の経験があるか ⑥その医薬品を使用する人が相互作用や飲み合わせで問題を生じるおそれのある他の医薬品の使用や食品の摂取をしていないか なお、第一類医薬品を販売する場合は、③~⑤の事項を販売する薬剤師が確認しなければならず、第二類医薬品を販売する場合は、③~⑤の事項を販売する薬剤師又は登録販売者が確認するよう努めなければならない。 |

薬害の歴史 C型肝炎訴訟(全文)

| 変更後 |

出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染したことに対する損害賠償訴訟である。国及び製薬企業を被告として、2002年から2007年にかけて、5つの地裁で提訴されたが、2006年から2007年にかけて言い渡された5つの判決は、国及び製薬企業が責任を負うべき期間等について判断が分かれていた。このような中、C型肝炎ウイルス感染者の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、2008年1月に特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成20年法律第2号)が制定、施行された。国では、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、現在、和解を進めている。 また、「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて(最終提言)」(平成22年4月28日薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会)を受け、医師、薬剤師、法律家、薬害被害者などの委員により構成される医薬品等行政評価・監視委員会が設置された。 |

|---|

2022年の改定内容【2章】

1章同様、文章が追加された箇所と変更された箇所を赤字で示しています。

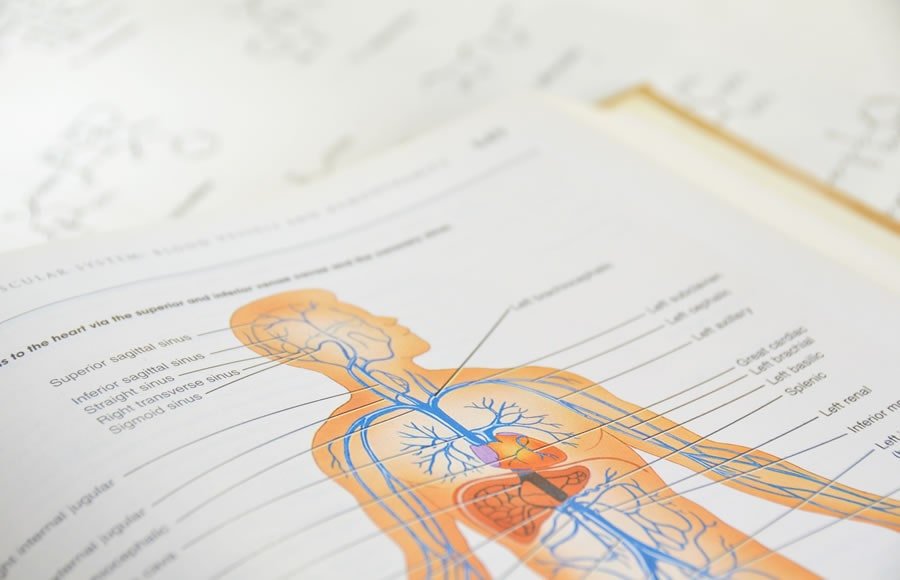

人体の構造と働き(一部)

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| また、細胞と細胞の間には、カルシウム化合物、粘液物質、膠原線維等の物質が存在し、これを細胞間質という。 | (削除) |

肛門についての説明文が変更

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| 肛門周囲は肛門括約筋で囲まれており、排便を意識的に調節することができる。また、静脈が細かい網目状に通っていて、それらの血管が鬱血すると痔の原因となる。 | 肛門周囲は肛門括約筋で囲まれており、排便を意識的に調節することができる。また、静脈が細かい網目状に通っていて、肛門周囲の組織がうっ血すると痔の原因となる。 |

血液の役割についての説明文が変更

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| 血液は、血漿と血球からなり、酸素や栄養分を全身の組織に供給し、二酸化炭素や老廃物を排泄器官へ運ぶほか、ホルモンの運搬によって体内各所の器官・組織相互の連絡を図る役割もある。 | 血液は、血漿と血球からなり、酸素や栄養分を全身の組織に供給し、二酸化炭素や老廃物を肺や腎臓へ運ぶほか、ホルモンの運搬によって体内各所の器官・組織相互の連絡を図る役割もある。 |

泌尿器系 アドレナリン等の別名が追加

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| 副腎髄質では、自律神経系に作用するアドレナリンとノルアドレナリンが産生・分泌される。 | 副腎髄質では、自律神経系に作用するアドレナリン(エピネフリン)とノルアドレナリン(ノルエピネフリン)が産生・分泌される。 |

眼球についての説明文が変更

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

|

|

外皮系 汗腺についての説明文が変更

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| 汗はエクリン腺から分泌され、体温調節のための発汗は全身の皮膚に生じるが、精神的緊張による発汗は手のひらや足底、脇の下の皮膚に限って起こる。 | 汗はエクリン腺から分泌され、体温調節のための発汗は全身の皮膚に生じるが、精神的緊張による発汗は手のひらや足底、脇の下、顔面などの限られた皮膚に生じる。 |

骨格系 関節についての説明文が変更

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| 関節周囲を包む膜(関節膜)の外側には靱帯があって骨を連結し、関節部を補強している。 | 関節周囲を包む膜(滑膜)は軟骨の働きを助け、靱帯は骨を連結し、関節部を補強している。 |

脳や神経系の働き

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| 体内の情報伝達の大半を担う組織として、神経細胞(神経線維ともいう。)が連なった神経系がある。 | 体内の情報伝達の大半を担う組織として、神経細胞が連なった神経系がある。神経細胞の細胞体から伸びる細長い突起(軸索)を神経線維という。 |

中枢神経系のはたらきについての説明文が変更

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| 中枢神経系は脳と脊髄から構成される。脳は、頭の上部から下後方部にあり、記憶、情動、意思決定等の働きを行っている。 | 中枢神経系は脳と脊髄から構成される。脳は、頭の上部から下後方部にあり、知覚、運動、記憶、情動、意思決定等の働きを行っている。 |

末梢神経系(一部)

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

|

|

薬の代謝、排泄(一部)

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| また、最近の研究により、小腸などの消化管粘膜や腎臓にも、かなり強い代謝活性があることが明らかにされている。 | なお、薬物代謝酵素の遺伝子型には個人差がある。 |

経口液剤、シロップ剤(一部)

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| シロップ剤は粘りがあって容器に残りやすいので、残った部分を水ですすいで、すすぎ液も飲むなどの工夫が必要である。 | (削除) |

軟膏剤、クリーム剤(一部)

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| 基剤の違いにより、軟膏剤とクリーム剤に大別される。有効成分が適用部位に留まりやすいという特徴がある。一般的には、適用する部位の状態に応じて、適用部位を水から遮断したい場合には軟膏剤を用い、患部が乾燥していたり患部を水で洗い流したい場合等にはクリーム剤を用いる。 | 基剤の違いにより、軟膏剤とクリーム剤に大別される。有効成分が適用部位に留まりやすいという特徴がある。一般的には、適用する部位の状態に応じて、軟膏剤は、油性の基剤で皮膚への刺激が弱く、適用部位を水から遮断したい場合等に用い、患部が乾燥していてもじゅくじゅくと浸潤していても使用できる。また、クリーム剤は、油性基剤に水分を加えたもので、患部を水で洗い流したい場合等に用いられるが、皮膚への刺激が強いため傷等への使用は避ける必要がある。 |

全身的に現れる副作用(ショック(アナフィラキシー))についての説明文が変更

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| 一旦発症すると病態は急速に悪化することが多く、適切な対応が遅れるとチアノーゼや呼吸困難等を生じ、致命的な転帰をたどることがある。 | 一旦発症すると病態は急速に悪化することが多く、適切な対応が遅れるとチアノーゼや呼吸困難等を生じ、死に至ることがある。 |

全身的に現れる副作用(偽アルドステロン症)についての説明文が変更

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| 小柄な人や高齢者で生じやすく、原因医薬品の長期服用後に初めて発症する場合もある。 | 低身長、低体重など体表面積が小さい者や高齢者で生じやすく、原因医薬品の長期服用後に初めて発症する場合もある。 |

精神神経系に現れる副作用(無菌性髄膜炎)についての説明文が変更

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| 髄膜炎のうち、髄液に細菌・真菌が検出されないものをいう。大部分はウイルスが原因と考えられているが、マイコプラズマ感染症やライム病、医薬品の副作用等によって生じることもある。 | 髄膜炎のうち、髄液に細菌が検出されないものをいう。大部分はウイルスが原因と考えられているが、マイコプラズマ感染症やライム病、医薬品の副作用等によって生じることもある。 |

呼吸器系に現れる副作用(喘息)についての説明文が変更

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| 原因となる医薬品の使用後、短時間(1時間以内)のうちに鼻水・鼻づまりが現れ、続いて咳、喘鳴(息をするとき喉がゼーゼー又はヒューヒュー鳴る)及び呼吸困難を生じる。 | 原因となる医薬品(アスピリンなどの非ステロイド性抗炎症成分を含む解熱鎮痛薬など)の使用後、短時間(1時間以内)のうちに鼻水・鼻づまりが現れ、続いて咳、喘鳴(息をするとき喉がゼーゼー又はヒューヒュー鳴る)及び呼吸困難を生じる。 |

感覚器系に現れる副作用についての説明文が変更

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| 例えば、抗コリン作用がある成分が配合された医薬品によって眼圧が上昇し(急性緑内障発作)、眼痛や眼の充血に加え、急激な視力低下を来すことがある。特に緑内障がある人では厳重な注意が必要である。 | 例えば、抗コリン作用がある成分が配合された医薬品によって眼圧が上昇し(急性緑内障発作)、眼痛や眼の充血に加え、急激な視力低下を来すことがある。特に眼房水の出口である隅角が狭くなっている閉塞隅角緑内障がある人では厳重な注意が必要である。 |

副作用情報等の収集と報告(全文)

| 変更後 | 法第68条の10第2項の規定に基づき、登録販売者は、医薬品の副作用等を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならないとされており、実務上は決められた形式に従い報告書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出することとなる。一般用医薬品においても毎年多くの副作用が報告されており、市販後も医薬品の安全性を継続的に確保するために、専門家により多くの情報が収集され医薬品の安全性をより高める活動が続けられている。 |

|---|

まとめ|改定に関する情報は最新のものをキャッチし、しっかりと対策をしよう

改定のあった年の登録販売者試験における「手引き改定部分の記述を含む問題」は、例年数問(4問~6問)程度です。そのため、そこまで神経質に取り組む必要はありませんが、改定部分を先に押さえることで、不要な部分を覚えなくて済む利点もあります。最低でも本番の試験1ヵ月前までには、一度改定部分に目を通しておくようにしましょう。

執筆者:村松 早織(薬剤師・登録販売者講師)

株式会社東京マキア 代表取締役

登録販売者や受験生向けの講義を中心に事業を展開

twitter、YouTube等のSNSでは、のべ1万人を超えるフォロワー・チャンネル登録者に向けて、OTC医薬品についての情報発信を行っている。

【新着】登録販売者のための業界コラム

- 2026年01月30日 登録販売者になるために必要な勉強時間は?働きながら合格できるスケジュールと効率化のコツ

- 2026年01月30日 ドラッグストアの人手不足?ドラッグストアで働く人が知っておくべき現場の実態と対策

- 2026年01月27日 登録販売者必見!疲労を感じるお客さまへのサプリの接客と受診勧奨

- 2026年01月09日 【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者が「辞めたい」と思わない3つのメンタル維持法(2026年対策付き)

- 2026年01月07日 2026年ドラッグストア業界の未来図|市場動向・M&A・登録販売者のキャリアと転職のポイント