【2025年薬機法改正】ドラッグストアショーで見えた改正のポイントと登録販売者の未来

こんにちは、登録販売者転職のアポプラス登販ナビライターチームです。

2025年のJAPANドラッグストアショーでは、登録販売者を取り巻く環境や役割の変化が鮮明に示されました。改正薬機法の施行により、OTC(一般用医薬品)の販売だけでなく、セルフメディケーション支援や受診勧奨など、地域の健康を支える役割が一層求められるようになっています。

この記事では、現場で働く登録販売者や運営担当者の声、セミナーや展示会での最新情報をもとに、改正薬機法がもたらす現場の変化や、求められるスキル・知識、そして今後のキャリアチャンスまで幅広く紹介します。

JAPANドラッグストアショーのレポートを通じ、登録販売者として現場で活躍するためのヒントや、地域住民の健康支援にどう貢献できるかを具体的に理解できる内容となっているので、ぜひご一読ください。

目次

- 【セミナーレポート】改正薬機法で変わる登録販売者の役割と必要スキル

- 【Q&Aで解説】登録販売者が知っておきたい薬機法改正のリアルな影響

- 【現場インタビュー】改正薬機法を登録販売者はどう感じたのか?

- 【展示会レポート】教育・DXで進化する登録販売者支援の最新トレンド

- まとめ|登録販売者の役割は、"健康ナビゲーター"へと進化する

【セミナーレポート】改正薬機法で変わる登録販売者の役割と必要スキル

薬機法の改正により、登録販売者の仕事がどのように変わるのか、自分自身のキャリアにどのような影響があるのか、ということについて関心を持たれている方も多いのではないでしょうか?

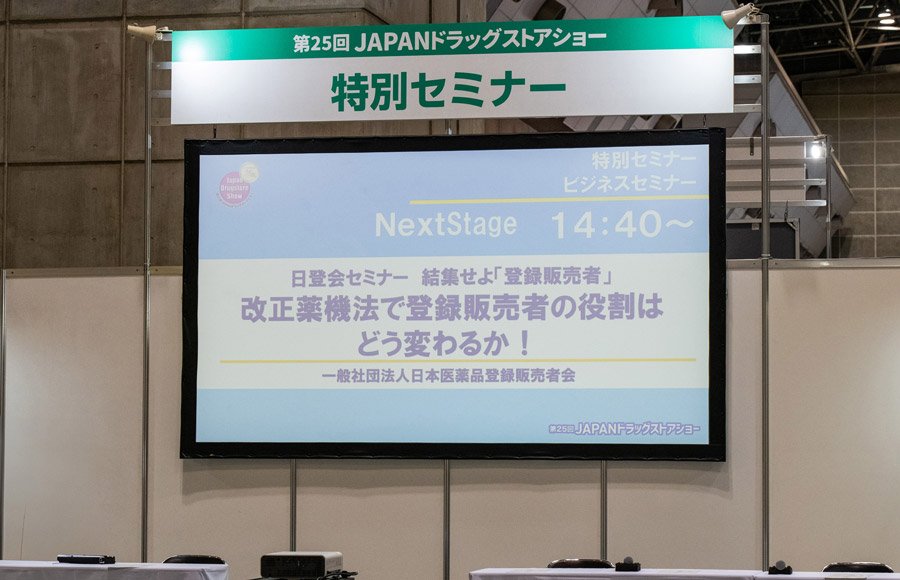

今回のJAPANドラッグストアショーでは、改正薬機法に対応した登録販売者の新しい役割や、現場で求められるスキルについて学べるセミナーが開催されました。改正内容を理解するだけでなく、現場での接客や情報提供の質を高めるヒントが得られるセミナーです。

これから紹介するセミナーレポートを通じて、登録販売者の新たな役割や今後求められるスキル、改正薬機法に対応した安全で適切な販売のヒントをお届けします。

改正薬機法で何が変わる?登録販売者の新しい役割

Q:改正薬機法によって、登録販売者に求められる役割にどのような変化がありましたか?A:今までは、OTC(一般用医薬品)を販売するためだけに登録販売者が配置され、お客さまから求められた場合に相談に応じるという流れが一般的でした。

しかし、改正後は濫用防止のため、対面やオンラインでの確認や情報提供が徹底され、お客さまが自己判断だけで購入する機会が減るようになりました。その分、確認や説明にかける時間の確保が必要になりますが、結果としてOTC(一般用医薬品)の濫用防止につながると感じています。

Q:具体的には、どのような法改正ポイントが紹介されましたか?A:改正薬機法はすべてのお客さまが対象ですが、とくに若年者への販売に注意を払うことが求められています。

若年層を中心にOTC(一般用医薬品)の濫用が社会問題化しているため、登録販売者は濫用の危険性についてお客さまに確認や情報提供をおこない、その取り組みを強化しなければなりません。

Q:現行制度と比較して、どのような事例が変わったのでしょうか?A:改正後は、若年者にOTC(一般用医薬品)を販売する場合、複数・大容量での販売はおこなわず、少量購入時にも対面またはオンラインでの確認・情報提供が必要になりました。

若年者以外の場合は、複数・大容量を購入する際に対面またはオンラインでの確認・情報提供をおこないますが、少量の場合は対面、オンライン、または通常のインターネット販売などでの確認・情報提供が可能です。

さらに、購入者への確認・情報提供内容に「購入者の状況確認」と「濫用等に関する情報提供」が追加され、同一店舗での頻回購入への対策として手順書を整備することも義務づけられました。

Q:現場の登録販売者に、今後必要なスキル・知識とは?A:登録販売者には、医薬品の知識や濫用による危険性について継続的に学び続ける姿勢が求められます。OTC(一般用医薬品)はお客さまの身体に直接かかわるため、正確な知識の更新が欠かせません。

また、ドラッグストアが病院や薬局に並ぶ「最初の相談先」の一つになりつつある中で、「登録販売者に相談しよう」と思っていただけるような接客力やコミュニケーションスキルも今後ますます重要になるでしょう。

厚労省が「今回の改正薬機法と登録販売者」をテーマに解説!

第25回JAPANドラッグストアショーでは、厚生労働省 医薬局総務課 課長補佐の山下雄大氏が登壇し、「改正薬機法において登録販売者に期待すること」をテーマに基調講演をおこないました。

山下氏は、登録販売者の登録数が令和5年時点で28万人を超え、今後30万人に達する見込みであることを紹介。高齢化の進展やセルフメディケーション推進の流れの中で、地域住民からの相談対応や健康支援の拠点としての役割はますます重要になると強調しています。

参考:厚生労働省「セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会」

講演では、改正薬機法における医薬品販売制度の見直しについても解説がありました。背景には、消費者のセルフメディケーションの機会を広げながら、医薬品の適正使用を確保する必要性があります。

資格者を確保できない離島や僻地の店舗でも、登録販売者のいるドラッグストアや他店舗との連携によって医薬品の提供が可能になります。今後、コンビニなど異業種店舗との協力を含め、新たなビジネスモデルの広がりも期待されているのです。

また、若年層を中心にOTC(一般用医薬品)の濫用が社会問題化していることを受け、指定成分を含む医薬品を「指定濫用防止医薬品」として位置づけ、販売時の対策の強化がおこなわれます。

コンビニでのOTC(一般用医薬品)の販売や、濫用等のおそれのある医薬品についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ以下のコラムも参考にしてください。

【2025年薬機法改正】市販薬がコンビニで受け取り可能に?登録販売者への影響も解説 【現役ドラッグストア店長直伝】初年度からできる濫用等のおそれのある医薬品対応<登録販売者のキャリア

講演後のパネルディスカッションでは、日登会の取り組みや濫用の疑いのある医薬品への対応、そして登録販売者に期待される役割について意見交換がおこなわれました。

厚労省は、改正薬機法を通じて登録販売者に対し、地域でのセルフケア支援やリスク対応力の向上、対面・非対面対応のバランスなど、制度的支援と成長の方向性を示しています。今後、登録販売者は地域の健康を支える身近な専門家として、ますます存在感を高めていくこととなりそうです。

【Q&Aで解説】登録販売者が知っておきたい薬機法改正のリアルな影響

登録販売者として日々業務に携わる中で、「自分の業務範囲はどこまでか」「改正薬機法は現場にどのような影響を与えるのか」といった疑問を持つ方もいるでしょう。

ここでは、現役登録販売者の視点から、現場で直面する疑問や課題に対して具体的に回答していきます。OTC(一般用医薬品)の販売からセルフメディケーション支援、研修や資格更新まで、現場で役立つ情報をわかりやすく解説します。

Q:登録販売者の業務範囲は広がるの?

A:登録販売者の役割は、医薬品の販売だけにとどまらず、地域のセルフメディケーション支援まで広がることが期待されています。

具体的には、OTC(一般用医薬品)の販売を通じて、お客さまの健康相談や適切な医薬品の選び方をサポートするだけでなく、受診勧奨や生活習慣への助言など、セルフメディケーション支援の役割も制度上求められています。

単なる販売者ではなく、地域の健康を支える「プライマリ・ケア」の担い手としての期待が高まっているのです。

さらに、高齢化や地域包括ケアの推進に伴い、介護現場など医療以外の職域での需要も増加しており、登録販売者の活躍の場は薬局にとどまらず、介護業界などにも広がると考えられます。

実際にドラッグストアに勤務していると、「土日に病院がやっていない」「病院に行く時間がない」「病院が苦手」といった理由で来店される方が多くいます。

そうしたお客さまへのOTC(一般用医薬品)の提案は、すでにセルフメディケーション支援の一環といえますが、OTC(一般用医薬品)の接客や受診勧奨にとどまるケースが多く、生活習慣への助言までおこなえているケースはまだ少ないのが現実です。

これからは、医薬品の知識に加えて生活習慣への助言も積極的におこない、地域の健康支援に貢献していくことが求められています。

Q:改正薬機法は現場にどのような影響を与える?

A:改正薬機法により、教育体制の強化が必要になるでしょう。

薬機法(旧:薬事法)の複数回にわたる改正に伴い、登録販売者には継続的・追加的な研修の受講が義務化されています。これは資質向上の一環として、日登会(登録販売者団体)などでも推進されている取り組みです。

さらに、2023年3月には管理者要件の緩和が実施され、一定の条件を満たせば実務経験が「2年以上」から「1年以上」へと短縮される一方で、追加研修の修了が求められるようになりました。

こうした法改正の流れは、現場において教育体制の整備、研修の質向上、履修機会の確保などが不可欠になっていることを示しています。とくに、現場で即戦力となるための研修体制と資格更新の仕組みづくりが、今後さらに求められるでしょう。

また、登録販売者の知識やスキルには個人差が大きく、実務経験が短縮されることで、その差はより顕著になる可能性があります。研修体制や資格更新の仕組みづくりはもちろんですが、資格取得で終わるのではなく、常に学び続ける姿勢を登録販売者が持つことが大切です。

【現場インタビュー】改正薬機法を登録販売者はどう感じたのか?

改正薬機法の施行やドラッグストア業界の変化は、現場で働く登録販売者や運営担当者にとって、日々の業務に直結する大きな影響をもたらしています。

ここでは、実際に店舗で働く登録販売者や運営担当者の声を通じて、改正薬機法や業務ルールの変更が現場でどのように受け止められているのか、その実感や学びを紹介します。

参加者インタビュー:「現場の実感が変わりつつある」

【今回お話を伺った方】

Aさん (登録販売者(管理者)、管理栄養士)

大手企業スーパーマーケットチェーンの店舗で登録販売者兼化粧品売り場を担当。過去にはドラッグストアにて正社員として勤務経験あり。現在は登録販売者の傍らWebライターとしてヘルスケアの情報発信をおこなっている。

Aさん:今回の改正薬機法により、私が勤務している店舗でも、販売ルールや売り場の変更がおこなわれました。しかし、「なぜ変更があったのか」についての詳しい説明はなく、「薬機法が改正されるから」程度の理解しかありませんでした。それに対して、私自身も深く疑問を持たず、ただ受け入れてしまっていたのが正直なところです。

今回のセミナーに参加し、なぜこの改正が必要だったのか、今後登録販売者はどのような役割や立ち位置になっていくのかなど、現場で働いているだけでは得られなかった知識を専門家から直接学べたことは、とても勉強になりました。

【展示会レポート】教育・DXで進化する登録販売者支援の最新トレンド

2025年のJAPANドラッグストアショーでは、登録販売者の教育支援や業務効率化をテーマにした展示もいくつか見られました。

最新の法改正やセルフメディケーション推進の背景を学べるパネル展示、研修制度、さらに現場のDX化を支える電子棚札やオンライン服薬指導ブースなど、現場での実務と連動した取り組みが多数紹介されています。

ここでは、展示会場で注目された「登録販売者支援」の最新トレンドを、JACDSテーマブースとDX関連ブースの事例を通じて紹介します。

JACDSテーマブース関連の内容

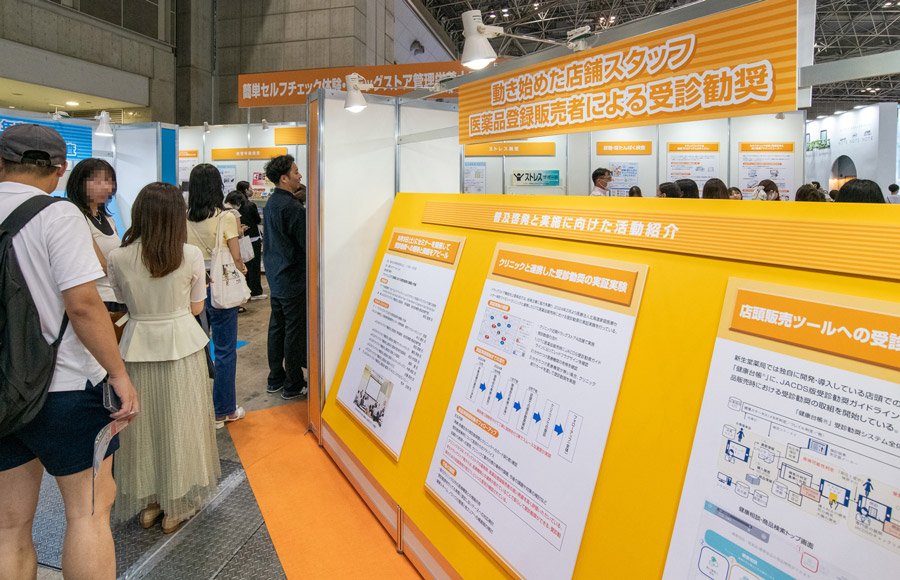

会場内で、一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)が展開するテーマブースは、登録販売者の教育支援やスキルアップに焦点を当てた内容で構成されていました。来場者は、パネル展示やツール紹介を通じて、改正薬機法やセルフメディケーション推進の背景を学べます。

「セルフメディケーションとは何か」を解説するパネルで、日常的な健康管理や軽度な体調不良への自己対応の重要性を学び、「受診勧奨の役割」に関するパネルでは、店舗での対応時に症状や状況から医療機関の受診を促す必要性が強調されていました。関連して、店舗販売ツールに組み込まれた「受診勧奨ガイドライン」の紹介もおこなわれています。

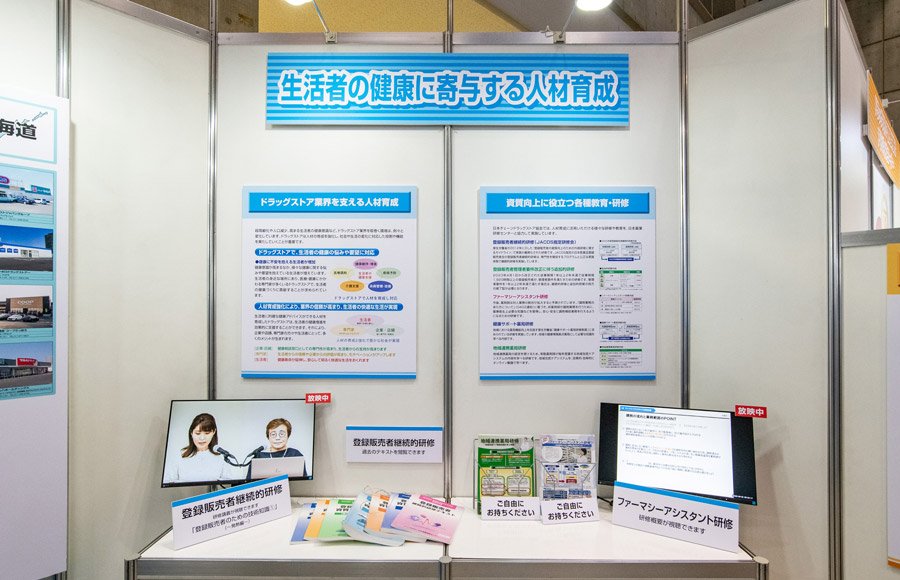

人材育成の観点では、「ドラッグストア業界を支える人材育成」に関するパネルがあり、登録販売者が地域の健康インフラを支える存在であること、そのために体系的な教育・研修が不可欠であることが紹介されました。

また、登録販売者継続的研修や、スキルアップに役立つファーマシーアシスタント研修などの研修制度も案内されており、参加者が今後のスキルアップに活用できる具体策が示されました。

JACDSテーマブースの内容からもわかる通り、登録販売者は、最新の法改正や医薬品販売ガイドラインを常に把握し、セルフメディケーションの推進役として、正確で根拠ある情報提供をおこなうこと、さらに、受診勧奨を含む適切な判断力と接客スキルを高め、地域住民の健康支援に主体的にかかわっていくことが期待されています。

現場のDX化と連動するサポート製品も登場

JAPANドラッグストアショーのZKONG様とHanshow Japan様のブースでは、電子棚札が紹介されていました。実際に壁に展示されており、棚札サイズから電子チラシサイズまで、さまざまな種類が確認できました。

私が勤務している店舗でも電子棚札が導入されています。これまで広告が入る前日には紙ポップを設置する作業があり、時間がとられるうえ資源の無駄だと感じていました。電子棚札の導入により、スタッフの負担軽減や作業効率の向上、資源の削減など、さまざまなメリットを実感しています。

また、オンライン服薬指導ブースも設置され、登録販売者がオンラインで医薬品の確認や情報提供をおこなう雰囲気を体験できました。オンライン対応は、まだ現場の登録販売者にとって現実味が薄いと感じる方も多い中、ブースとして実際に見ることができるのは非常に参考になりました。

まとめ|登録販売者の役割は、"健康ナビゲーター"へと進化する

この数年、登録販売者は単なる「OTC(一般用医薬品)の販売スタッフ」から、一歩進んだ「健康ナビゲーター」としての期待が高まっています。

単にOTC(一般用医薬品)を販売するだけでなく、軽度の症状を自己判断で適切にケアできるよう促す「セルフメディケーション」の担い手としての役割が期待されており、高齢化に対応した地域包括ケアシステムの中でも、相談窓口・情報提供者としての存在感を強めています。

今後に向けた課題と期待

・登録販売者のスキルアップの方向性

高度化するニーズに応えるため、登録販売者には接客力やコミュニケーション力をはじめ、医薬品以外の生活習慣指導、医学的知識の深化まで、多彩なスキル向上が求められています。とくに、症状に応じて必要な診療科を案内するような受診勧奨の精緻さも注目されています。

・教育制度・資格制度に関する未解決課題

教育制度の変化により、研修ニーズが高まっている一方で、研修の受講機会や質をどう確保するかは現場の大きな課題です。登録販売者の数自体は増加傾向にあるものの、教育インフラの整備が追い付いておらず、質の担保や更新制度の整備には、引き続き注力が必要です。

・メーカー・行政・店舗の連携の必要性

高齢化や地域偏在に対応するため、登録販売者が地域の医療体制の中で機能するには、行政・医療機関・薬局・製薬企業などとの連携が欠かせません。改正薬機法でも、地域の医薬品安定供給体制確保のために行政との協働が明記されており、今後は地域連携の枠組みづくりがより重要です。

編集部の視点:変化をチャンスに変えるには?

・展示・セミナーから見えた業界の成長戦略

業界全体は、セルフメディケーション推進や地域ケア強化という社会課題をビジネスチャンスに変えようと動いています。展示会やセミナーでは、登録販売者向けの教育プログラムや、健康相談機能を高めるツール・システムの訴求が増えており、この潮流が戦略として目立っています。

・登録販売者個人がとるべき行動指針

情報収集のアンテナを高く保ち、最新医薬品情報やセルフケア知識のアップデートを欠かさないことが第一歩です。また、対面での接客力や受診勧奨の精度を磨くために、研修や学びの場を積極的に活用する姿勢も求められます。

・他業種との連携可能性

ドラッグストア以外への活躍の場も開かれています。コンビニ、スーパー、介護施設、高齢者の居住支援施設など、生活場面に密着した場所で「健康の相談者」としてのポジションを築くチャンスが増えています。

【新着】登録販売者のための業界コラム

- 2026年01月09日 【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者が「辞めたい」と思わない3つのメンタル維持法(2026年対策付き)

- 2026年01月07日 2026年ドラッグストア業界の未来図|市場動向・M&A・登録販売者のキャリアと転職のポイント

- 2026年01月07日 登録販売者の年収は低い?現場にインタビューしてリアルな声をお届け!平均給料を調査

- 2026年01月07日 ドラッグストア店長の年収はいくら?平均額の内訳と600万円を目指す昇給のコツ

- 2025年12月03日 【現役ドラッグストア店長直伝】冬商品で接客スキルを劇的に磨く3つのコツ