【登録販売者試験対策】第4章の覚え方!難しい制度のポイントを解説

登録販売者試験では、第3章(主な医薬品とその作用)に苦戦する方がもっとも多いのですが、次いで苦手な方が多い分野は、第2章(人体の働きと医薬品)と今回取りあげる第4章(薬事関係法規・制度)です。

ドラッグストアでは、医薬品という生命関連製品を扱っているため、その販売は厳格なルールの下でおこなわれています。

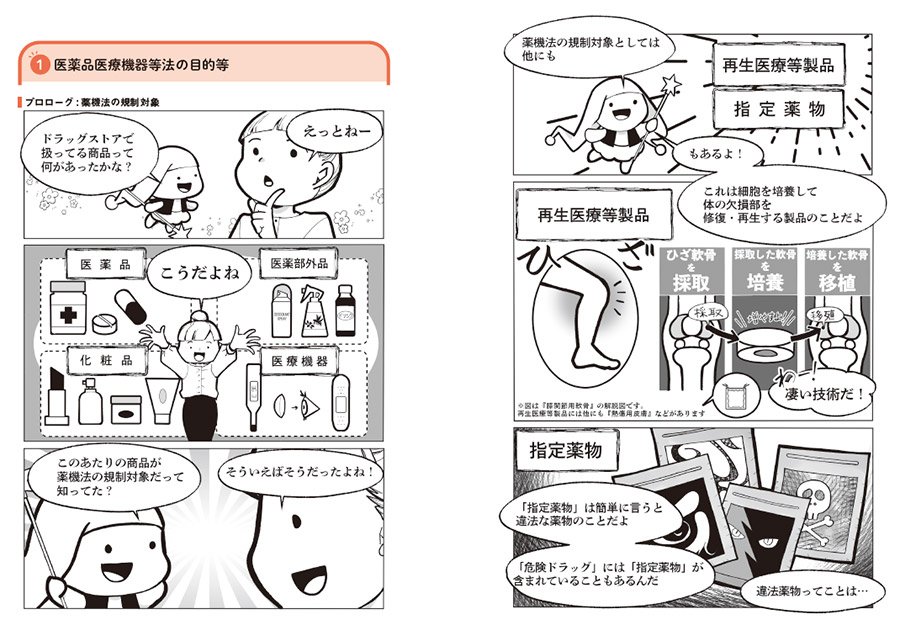

第4章で学習する主な法律は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略して"薬機法"と呼ばれる)」であり、ドラッグストアを運営するにあたって必須の知識となっています。

しかし、法令にかかわる文章は、独特な専門用語や言葉づかいが多く、難しいと感じる方も多いようです。

本コラムでは、第4章の学習への苦手意識をなくすための心構えや、覚え方のポイントについて解説します。登録販売者試験を受験する予定の方は、ぜひ参考にしてくださいね。

目次

登録販売者試験 第4章の学習に取り組む際の心構え

初めに、第4章の学習への苦手意識をなくすための心構えについて解説します。

第4章では、日常生活では使わないような独特な言い回しや専門用語がたくさん出てきます。不慣れな言葉が多いと、その文章が意味することを理解できず、記憶に定着しにくいですよね。つまり、まずは第4章の言葉づかいに慣れることが非常に重要ということになります。

そこで、第4章の学習に取り組む際の心構えとして、外国語の勉強をするような気持ちで挑むことをおすすめします。

「日本語なのに意味がわからない」と考えていると、自分の読解能力に自信がなくなって、第4章の学習から逃げたくなってしまいます。しかし、外国語の学習をする時は、わからない単語は自分で調べ、毎日少しの時間でもその言語に触れるようにして、なんとか「慣れよう」としますよね。第4章への苦手意識は、皆さんの読解能力に問題があるのではなく、言葉に慣れていないことが原因で生じていると考えましょう。

登録販売者試験 第4章の覚え方のポイント

第4章の学習は、どのように進めていけばよいでしょうか?次は、第4章の覚え方のポイントについて解説します。

ポイント① 第4章で頻出の項目から覚えよう

第4章は、法改正がある度に試験範囲となる知識が増えていくため、10年前と今では覚える量に相当な差があります。やみくもに学習を進めると、ほとんど問われないような範囲にたくさんの時間を費やしてしまうこともあります。そのため、頻出の項目から押さえていきましょう。ここでは、第4章の頻出度ランキング、ベスト10の項目を掲載します。

【第4章 頻出項目ランキング ベスト10】

- 1位 適正な販売広告

- 2位 毒薬・劇薬

- 3位 濫用等のおそれのある医薬品

- 4位 特定販売

- 5位 登録販売者

- 6位 容器・外箱等への記載事項 / 食品の分類

- 7位 薬局・店舗における掲示 / 医薬部外品

- 8位 不適正な販売方法

- 9位 薬局・店舗販売業における陳列

- 10位 行政庁による処分

ポイント② ドラッグストアを観察して学んだ内容をイメージしよう

机の前に座って学習をしているだけですと、今学んでいる知識が一体何の役に立つのかイメージがしにくいものです。そのため、気分転換を兼ねてドラッグストアを訪れ、第4章に関する知識を確認してみましょう。例えば、以下のような項目について店内をチェックしてみると、知識が記憶に定着しやすいですよ。

- 医薬品の商品パッケージには何が記載されているか

- 商品が「リスク区分ごと」に陳列されているか

- 「濫用等のおそれのある医薬品」に関する案内などがあるか

- 健康食品(特別用途食品、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)について、商品パッケージにどのような記載があるか

- 「薬局・店舗における掲示」で義務付けられている掲示物が、医薬品売り場やレジ前などに貼ってあるか

- 登録販売者が「名札」をしているか

なお、なかなかドラッグストアに足を運ぶのが難しいという方は、第4章特化型のテキスト、『薬機法暗記帳 医薬品登録販売者試験絶対合格! 「試験問題作成に関する手引き 第4章」 マンガとやさしく言い換えでよくわかる!(金芳堂) 村松早織著』も参考にしてください。本書では、法令についてマンガでイメージしながら学習することが可能であり、難解な言葉も徹底的にやさしい言葉に置き換えて解説しています。

ポイント③ どんどん問題を解こう

大まかに知識を学んだら、おそれずに実際の試験問題を解いてみましょう。すると、ひっかけ問題として出題される部分や、自分が苦手な内容を洗い出すことができます。第4章では、ちょっとした読み違いで点数を落としてしまうこともありますので、出題の傾向に慣れるようにしましょう。

例えば、文末が「~しなければならない」になっているのか、それとも「~が望ましい」になっているのかでは、法令上、大きな違いがあります。問題を解くことで、こういった細部まで読む習慣をつけてくださいね。

登録販売者試験対策についてさらに詳しく知りたい方は、以下のコラムもぜひ参考にしてください。

登録販売者試験合格に向けての勉強方法まとめ|登録販売者試験の第4章は高得点を狙える!文章に慣れて合格を勝ち取ろう

第4章の学習では、「文章の意味が理解できない」という心の障壁を取り除くだけで、合格に大きく近づきます。たしかに項目によっては複雑な内容(制度)もあるのですが、化粧品や医薬部外品、健康食品など、身近な商品に関する知識も多いからです。「今まで何気なく使っていた商品が、こんな法令で定められていたんだ!」といった具合に、目からウロコの知識も多い分野ですよ。

第4章は、文章の難解さを乗り越えて問題演習に慣れてくると、本番で高得点を取れる方もたくさんいます。めげずに学習を続けましょう。

なお、アポプラスキャリアでは、「登録販売者 試験対策講座」も開講しています。講義動画を録画配信しているので、自分の好きな時間に視聴できます。とくに、独学での試験勉強に自信のない方や、モチベーションの維持が難しいと感じている方におすすめです。

講師は本コラムの著者でもあり、YouTubeの「やっけんちゃんねる」を運営している村松早織が担当しています。第4章は、講師に解説してもらった方がすんなり頭に入ることも多く、意外に楽しい分野ですよ。効率的に合格を目指している方は、ぜひ一緒に学習しましょう!

参考:APCラーニング 登録販売者 試験対策講座

執筆者:村松 早織(薬剤師・登録販売者講師)

株式会社東京マキア 代表取締役

登録販売者や受験生向けの講義を中心に事業を展開

X(旧:Twitter)、YouTube等のSNSでは、のべ2万人を超えるフォロワー・チャンネル登録者に向けて、OTC(一般用医薬品)についての情報発信をおこなっている。

- ■著書

- ・医薬品暗記帳 医薬品登録販売者試験絶対合格! 「試験問題作成に関する手引き 第3章」徹底攻略(金芳堂)

- ・薬機法暗記帳 医薬品登録販売者試験絶対合格! 「試験問題作成に関する手引き 第4章」(金芳堂)

- ・これで完成! 登録販売者 全国過去問題集 2023年度版(KADOKAWA)

- ・村松早織の登録販売者 合格のオキテ100(KADOKAWA)

- ・やさしくわかる! 登録販売者1年目の教科書(ナツメ社)

【新着】登録販売者のための業界コラム

- 2026年01月09日 【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者が「辞めたい」と思わない3つのメンタル維持法(2026年対策付き)

- 2026年01月07日 2026年ドラッグストア業界の未来図|市場動向・M&A・登録販売者のキャリアと転職のポイント

- 2026年01月07日 登録販売者の年収は低い?現場にインタビューしてリアルな声をお届け!平均給料を調査

- 2026年01月07日 ドラッグストア店長の年収はいくら?平均額の内訳と600万円を目指す昇給のコツ

- 2025年12月03日 【現役ドラッグストア店長直伝】冬商品で接客スキルを劇的に磨く3つのコツ