【現場で役立つ医薬品の知識】登録販売者がよく聞かれること3選

登録販売者として店舗で働いていると、お客さまから様々な質問を受ける機会があります。本コラムでは、登録販売者が現場でよく聞かれるOTC(一般用医薬品)に関する質問を3つピックアップし、どのように対応すべきかをまとめました。どれもよくある質問ばかりですので、日々の勤務にぜひお役立てください。

目次

- ・登録販売者がよく聞かれること:薬の強さについての質問

- ・登録販売者がよく聞かれること:医療用医薬品に関する質問

- ・登録販売者がよく聞かれること:第一類医薬品に関する質問

- ・まとめ|登録販売者によるOTC(一般用医薬品)の対応ではコミュニケーション方法も大事

登録販売者がよく聞かれること:薬の強さについての質問

お客さまから、「作用の強い薬(効果が大きい薬)はどれ?」と聞かれることがあります。外用ステロイド剤のように成分ごとに作用の強さが示されているものであれば対応は簡単ですが、それ以外の医薬品では答えに詰まってしまうこともありますよね。実際のところ作用の強さが示されている成分は、一部の鎮痛剤などを除き非常に少数です。したがって、何の科学的根拠もなしに、「なんとなく強そう」という感覚だけでお客さまに情報提供をするのは避けましょう。ここではかぜ薬を想定し、この質問への対応方法について解説します。

「強い薬」を選ぶ前提で対応するのは避けよう

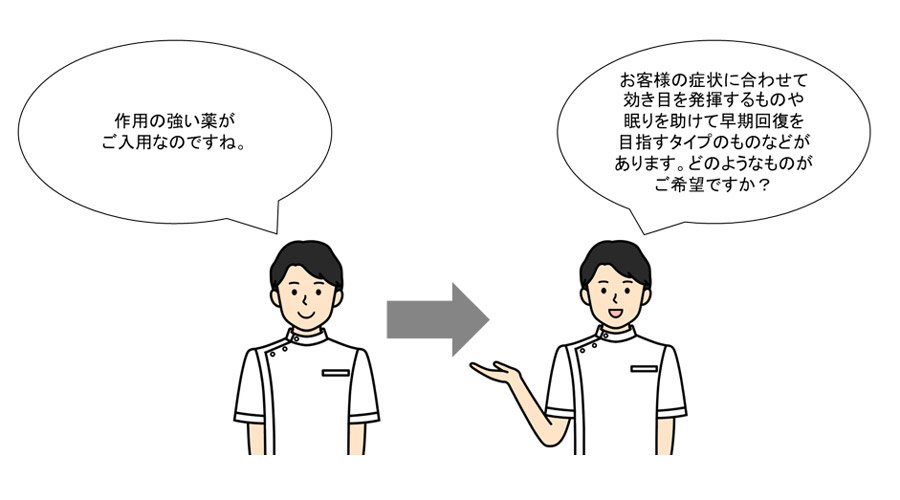

まずはこの質問への第一声ですが、「承知いたしました、作用の強い薬ですね。」ではなく、「作用の強い薬がご入用なのですね。」とオウム返しするにとどめてください。さきほど解説した通り、「作用の強い薬」を選ぶことは実質困難な場合がほとんどです。とくに避けるべき対応は、「成分数が多い商品」を「作用の強い薬」とみなすことです。「成分数が多い=作用が強い」とはなりませんし、成分が多ければ多いほど副作用のリスクも大きくなります。そのため、お客さまの症状に必要のない成分は選ばないのが原則です。

お客さまのご要望を深掘りする

「作用の強い薬がご入用なのですね。」とお伝えしたら、続けて、「『強い』にもいろいろな考え方がありまして、お客さまの症状に合わせて効き目を発揮するものや、眠りを助けて早期回復を目指すタイプのものなどがあります。」というふうに取扱商品の例を伝えます。そして最後に「どのようなものがご希望ですか?」と質問してください。このようにお伝えすることで、お客さまが意味する「強い薬」のイメージや、「強い薬」がほしい理由を探ることができます。そこでお客さまの具体的なご要望が出てくれば、あとはいつも通りの対応で問題ありません。

【「作用の強い薬」について聞かれた時の対応】

登録販売者がよく聞かれること:医療用医薬品に関する質問

OTC(一般用医薬品)の接客時に「現在服用中の医薬品」について確認すると、「医療用医薬品を服用中なのですが...」と言われることがあります。基本的に医療用医薬品は薬剤師の領域になりますが、登録販売者としてどのように対応すればよいでしょうか?

おくすり手帳の有無を確認する

薬剤師がいる店舗でもいない店舗でも、基本的な対応は同じです。まずは薬剤師に飲み合わせを確認してもらうため、「本日はおくすり手帳をお持ちですか?」とお聞きしてください。

お客さまがおくすり手帳をお持ちの場合

薬剤師がいる店舗の場合、お客さまの詳細情報を薬剤師に共有し、おくすり手帳をわたして引き継いでください。その際、お客さまの症状に合った商品を2つか3つピックアップし、薬剤師に見てもらうとよりよいでしょう。結果的にそれらの商品がお客さまに使用できなくても問題ありません。薬剤師はその商品のどの成分が使用不可なのかをお客さまに伝えやすくなりますし、登録販売者に「〇〇の成分が入っていない商品はありますか?」などと指示を出しやすくなります。

一方、薬剤師がいない店舗の場合、おくすり手帳に記載のあるかかりつけの薬局に相談するように促すか、薬剤師のいる近隣の店舗をご案内してください。

お客さまがおくすり手帳をお持ちでない場合

服用中の医療用医薬品の名前がすべてわかるかを確認してください。わかる場合は前項の「お客さまがおくすり手帳をお持ちの場合」の対応と同様です。

薬の名前がわからない場合、その場での対応は困難です。おくすり手帳に記載のあるかかりつけの薬局に相談するように促すか、おくすり手帳をご持参のうえ、再度ご来店していただくなどの方法を取ってください。

【医療用医薬品の飲み合わせについて聞かれた時の対応】

おくすり手帳は?

ある

- ●薬剤師がいる店舗

-

商品を何個かピックアップ

→薬剤師に確認

- ●薬剤師がいない店舗

-

かかりつけの医師・薬剤師に相談していただく

(電話でも可)or

近隣の薬剤師のいる店舗を紹介する

ない

服用中の医薬品の名前は

すべてわかるか?

わかる

わからない

- ●薬剤師がいる店舗

-

かかりつけの医師・薬剤師に相談していただく

(電話でも可)or

おくすり手帳の持参を促し再度来店していただく

- ●薬剤師がいない店舗

-

かかりつけの医師・薬剤師に相談していただく

(電話でも可)or

おくすり手帳の持参を促し薬剤師のいる店舗を紹介する

登録販売者がよく聞かれること:第一類医薬品に関する質問

登録販売者は、「ロキソニンは買えますか?」などと第一類医薬品の取り扱いについて聞かれることもよくあります。この時に、取り扱っていない場合には「取り扱っていません。」、取り扱っている場合には「薬剤師に代わりますね。」とだけ返答していませんか?この対応は店舗側だけでなく、お客さまにとっても不利益になりますので、改めるようにしましょう。

実際には第一類医薬品が必要ない場合も多い

薬剤師が登録販売者から第一類医薬品の対応を引き継いだ時に、実際にお客さまの話を伺ってみると、結果として第一類医薬品ではない商品を勧めることがあります。つまり、登録販売者でも十分に対応できる症状であったケースですね。なぜこのようなことが起きるのかというと、お客さまが自分の症状には第一類医薬品が合うと自己判断しているからです。

薬剤師への相談を促す前にワンクッション挟もう

第一類医薬品がないかどうか聞かれた時は、なぜ第一類医薬品がほしいと思ったのかを探ってみるのがおすすめです。例えばロキソニンSがあるかどうか聞かれた場合、薬剤師への相談を促す前に、次のようなお声がけをしてみます。

- ✓本日は頭痛などでいらっしゃいますか?

- ✓頭痛薬をお求めですか?

- ✓ロキソニンはいつもお使いのお薬ですか?

すると、お客さまがなぜロキソニンSが必要だと思ったのか、その経緯を伺うことができます。薬剤師への引き継ぎはこの後でも遅くはありません。また、薬剤師不在の店舗では、これらのお声がけによってイブプロフェンへの切り替えを促すきっかけを作ることもできます。

第一類医薬品の知識も深めておこう

第一類医薬品は薬剤師が販売するものですが、登録販売者が第二類医薬品などの代替品を使用すべきかどうか判断する際、第一類医薬品の知識があるとスムーズになります。余裕がある方は、第一類医薬品の知識についても深めておきましょう。

まとめ|登録販売者によるOTC(一般用医薬品)の対応ではコミュニケーション方法も大事

登録販売者はOTC(一般用医薬品)に関する幅広い知識を求められる資格です。今や、薬剤師よりOTC(一般用医薬品)に詳しい登録販売者もたくさんいることでしょう。慣れない質問に戸惑うこともあるかもしれませんが、本コラムの内容は日常でよく聞かれるものばかりです。医薬品そのものの知識だけでなく、お客さまへのお声がけなど、コミュニケーションの方法についても学びましょう。

執筆者:村松 早織(薬剤師・登録販売者講師)

株式会社東京マキア 代表取締役

登録販売者や受験生向けの講義を中心に事業を展開

X(旧:Twitter)、YouTube等のSNSでは、のべ1万人を超えるフォロワー・チャンネル登録者に向けて、OTC医薬品についての情報発信をおこなっている。

【新着】登録販売者のための業界コラム

- 2026年01月09日 【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者が「辞めたい」と思わない3つのメンタル維持法(2026年対策付き)

- 2026年01月07日 2026年ドラッグストア業界の未来図|市場動向・M&A・登録販売者のキャリアと転職のポイント

- 2026年01月07日 登録販売者の年収は低い?現場にインタビューしてリアルな声をお届け!平均給料を調査

- 2026年01月07日 ドラッグストア店長の年収はいくら?平均額の内訳と600万円を目指す昇給のコツ

- 2025年12月03日 【現役ドラッグストア店長直伝】冬商品で接客スキルを劇的に磨く3つのコツ