【登販向け】市販の解熱鎮痛剤おすすめは?強さや併用の注意点を解説

市販の解熱鎮痛剤は非常に種類が多く、どれを使うか悩むお客さまも多くいます。また、他の医薬品を服用中の方もいるため、登録販売者は薬の併用についても適切に判断しなければなりません。

このコラムでは、解熱鎮痛剤の種類やおすすめの商品、薬の併用について適切に判断するためのポイントなどを解説します。お客さまに正確なアドバイスができるよう、学習を進めていきましょう。

目次

- ・登録販売者が知っておくべき 解熱鎮痛剤の基礎知識

- ・登録販売者の接客に役立つ 解熱鎮痛剤の接客のポイント

- ・登録販売者必見!医薬品の併用を確認する際のポイント

- ・登録販売者は注意しよう 解熱鎮痛剤と併用できない薬

- ・まとめ|OTC(一般用医薬品)の併用可否の判断は添付文書を活用しよう

登録販売者が知っておくべき 解熱鎮痛剤の基礎知識

最初に、解熱鎮痛剤の主な有効成分とその特徴を見ていきます。なお、鎮痛効果の強さについては、解明されていないことも多く、鎮痛効果の感じ方は個人差も大きいです。鎮痛効果の強さについてお客さまに伝える際は、そのように補足を入れるのがよいでしょう。

| 成分グループ | 成分 | 特徴 |

|---|---|---|

| 解熱鎮痛成分 | アセトアミノフェン |

|

| 非ステロイド性抗炎症成分 (NSAIDs) |

イブプロフェン |

|

| ロキソプロフェン |

|

|

| アスピリン |

|

|

| エテンザミド |

|

|

| ピリン系成分 | イソプロピルアンチピリン |

|

| 中枢神経興奮薬 | カフェイン |

|

| 催眠鎮静薬 | アリルイソプロピルアセチル尿素、ブロモバレリル尿素 |

|

登録販売者の接客に役立つ 解熱鎮痛剤の接客のポイント

単剤から検討しよう

配合成分が増えるほど、お客さまの基礎疾患や薬の副作用など配慮しなくてはならないことも増えます。そのため、お客さまに特別な希望のない限り、単剤の商品を検討しましょう。

とくに、アセトアミノフェン単剤は、インフルエンザが流行しやすい冬の季節におすすめする機会の多い薬です。一部のNSAIDsは、インフルエンザや水痘、おたふくかぜなどのウイルス性疾患の感染時に使用することで、インフルエンザ脳症のリスクを高める可能性があるといわれています。このことから、インフルエンザなどの疑いがある人には、アセトアミノフェンを使うことが推奨されます。

なお、主な単剤の商品は、以下の通りです。

- アセトアミノフェン:カロナールA、タイレノールA

- イブプロフェン:リングルアイビーα200

- アスピリン:バファリンA(合成ヒドロタルサイトも配合されているが、解熱鎮痛作用に無関係の成分であるため単剤として記載)

- ロキソプロフェン:ロキソニンS(薬剤師のみ販売可)

鎮静成分配合の解熱鎮痛剤には注意

アリルイソプロピルアセチル尿素は、解熱鎮痛剤に配合されていることの多い成分です。しかし、眠気や依存性、薬疹などの副作用が知られています。また、鎮静成分やカフェインなどが配合された複合鎮痛剤は、薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛)を引き起こしやすいともいわれています。接客時には、それらの注意事項をお客さまに説明するようにしましょう。

また、オーストラリア薬品・医薬品行政局(TGA)は、アリルイソプロピルアセチル尿素に重大な健康リスクがあるとして、オーストラリアへの「アリルイソプロピルアセチル尿素が配合された製品」の持ち込みを実質禁止しています。トラブルを避けるため、オーストラリアに渡航予定の方や外国人観光客に対しては、単剤の商品を勧めるようにしましょう。

参考:一般社団法人 日本頭痛学会 「薬剤の使用過多による頭痛」

参考:TGA「EVE Allylisopropylacetylurea tablets」

風邪薬と解熱鎮痛剤の併用に注意

お客さまの中には、風邪薬と解熱鎮痛剤は併用できないことを知らない方もいます。風邪薬には、解熱鎮痛成分や鎮咳去痰成分、抗ヒスタミン成分などが複合的に配合されています。そのため、熱や痛みだけでなく、咳や鼻水など様々な風邪症状がある場合に用いられることが多いです。

一方、解熱鎮痛剤は、頭痛や熱、歯痛や月経痛など、熱や痛みに特化した効能効果を持ちます。お客さまが、風邪薬と解熱鎮痛剤を同時に購入しようとしている場合、用途などについて確認してください。

登録販売者必見!医薬品の併用を確認する際のポイント

医薬品の併用可否を判断する際のポイントについて解説します。登録販売者による判断が可能なケースとそうでないケースがありますので、注意してください。

登録販売者による併用可否の判断ができるケースとできないケースを把握しよう

● OTC(一般用医薬品)と医療用医薬品の併用

お客さまが医療用医薬品を使っている場合、基本的に、治療をおこなっている医師・歯科医師、その薬を調剤した薬剤師に確認する必要があります。店舗に薬剤師がいる場合には、薬剤師の判断を仰いでもよいですし、店舗に薬剤師がいない場合には、かかりつけの病院・薬局にご相談いただくのがよいでしょう。お薬手帳に書かれた連絡先に、電話で問い合わせをすることも可能です。

● OTC(一般用医薬品)とOTC(一般用医薬品)の併用

OTC(一般用医薬品)とOTC(一般用医薬品)の併用可否の判断は、登録販売者がおこなうことも可能です。この場合、添付文書の「使用上の注意」を確認しますが、その方法は次で詳しく説明します。

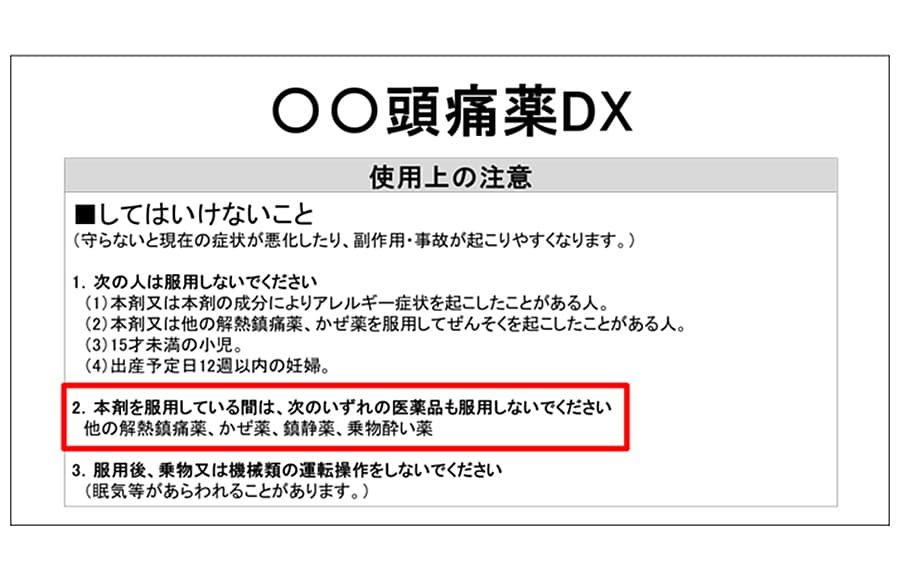

添付文書を確認しよう

併用について判断する時は、添付文書の「使用上の注意」を確認しましょう。添付文書の「してはいけないこと」の欄には、「本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。」という文言と共に、併用が禁止されている医薬品が記載されています。お客さまは、併用不可の薬をご存じない場合がほとんどですので、レジでの精算時などにお声がけするようにしましょう。

<添付文書の例>

同じ薬効群の飲み合わせに注意

とくに注意したいのは、同じ薬効群の薬の併用です。例えば、次のような組み合わせでは併用できません。

- 解熱鎮痛剤 × 解熱鎮痛剤

- 解熱鎮痛剤 × 解熱鎮痛成分を含む風邪薬

眠気の出やすい薬の併用に注意

次の成分を一緒に使う場合、眠気の副作用が強くなるため、注意が必要です。

- 鎮静成分:ブロモバレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素など

- 抗ヒスタミン成分:ジフェンヒドラミン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩など

- 鎮咳成分:ジヒドロコデインリン酸塩、コデインリン酸塩水和物、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物など

- 止瀉成分:ロペラミド塩酸塩、ロートエキス

服用間隔の目安を伝えよう

併用が禁止されている薬を一緒に使う場合、服用間隔を空ける必要があります。おおよその服用間隔は次の通りです。判断しかねる場合には、メーカーのお客さま相談室に確認するようにしてください。

- 1日3回のタイプ

- 4時間以上空ける

- 1日2回のタイプ

- 6時間以上空ける

- 1日1回のタイプ

- 12時間以上空ける

登録販売者は注意しよう 解熱鎮痛剤と併用できない薬

最後に、解熱鎮痛剤との併用が禁止されている薬を確認していきましょう。例として、鎮静成分やカフェインなど、複数成分が配合された解熱鎮痛剤の添付文書には、次のように記載があります。

※実際の記載については、個々の商品の添付文書を確認してください

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

そのため、解熱鎮痛剤は、次の薬との併用ができません。

- 解熱鎮痛剤 × 解熱鎮痛剤

- 解熱鎮痛剤 × 風邪薬

- 解熱鎮痛剤 × 鎮静薬

- 解熱鎮痛剤 × 乗物酔い薬

- パターン1.Aを服用 → 6時間後にBを服用

- パターン2.Bを服用 → 4時間後にAを服用

このように、併用できない薬を同時に使いたいとの希望がある場合、服用間隔も合わせて伝えるのがよいでしょう。

まとめ|OTC(一般用医薬品)の併用可否の判断は添付文書を活用しよう

OTC(一般用医薬品)の併用可否の判断は、登録販売者の大事な仕事の一つです。併用が禁止されている医薬品をすべて暗記する必要はなく、添付文書を見ながら落ち着いて対応すれば問題ありません。薬の併用により、お客さまが副作用などの健康被害を起こさないよう、サポートをお願いします。

執筆者:村松 早織(薬剤師・登録販売者講師)

株式会社東京マキア 代表取締役

登録販売者や受験生向けの講義を中心に事業を展開

X(旧:Twitter)、YouTube等のSNSでは、のべ1万人を超えるフォロワー・チャンネル登録者に向けて、OTC医薬品についての情報発信をおこなっている。

【新着】登録販売者のための業界コラム

- 2025年10月15日 【登販向け】秋冬に注意!花粉症・寒暖差アレルギー・風邪の違いと接客ポイント

- 2025年10月15日 登販必読!抗ヒスタミンの市販薬の選び方|眠気・副作用・使い分けを徹底解説

- 2025年10月02日 【2025年薬機法改正】ドラッグストアショーで見えた改正のポイントと登録販売者の未来

- 2025年10月02日 【2026年制度変更に備える】OTC類似薬とは?登録販売者が押さえるべき接客・対応ポイント

- 2025年10月02日 【2025年最新版】登録販売者が押さえるべきセルフメディケーション対象商品一覧と対応ポイント